Barbero e i programmi di fact-checking

Che cosa verifichiamo? Come e perché?

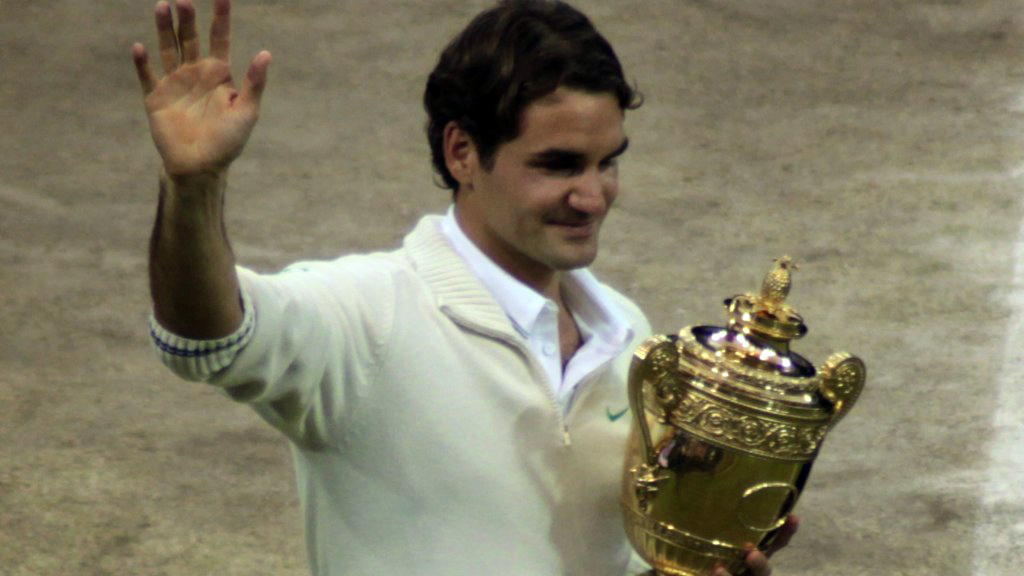

Federer come esperienza religiosa, Janet Cook e i refusi: lezioni per il mondo del giornalismo

In uno dei suoi saggi non-fiction più belli, David Foster Wallace descrive con 411 parole uno scambio di colpi fra Roger Federer e Andre Agassi. Siamo su un campo di tennis per la prima volta colorato di blu: è la finale degli US Open del 2005 ed è l’inizio del quarto set. Quando i due si incontrano, Federer (che avrebbe chiuso l’anno come numero uno del circuito tennistico per la seconda volta consecutiva) ha 25 anni. Agassi ne ha 10 di più.

Il saggio di Wallace si intitola Roger Federer as Religious Experience e viene pubblicato il 20 agosto del 2006 dal più famoso giornale del mondo: il New York Times. All’epoca, Wallace ha già pubblicato da 10 anni Infinite Jest, uno dei 100 romanzi in lingua inglese più belli dal 1923 al 2005 secondo il Time. È già un autore di culto.

Le 411 parole con cui Wallace descrive la battaglia sul campo tra Federer e Agassi sono il gancio che lo scrittore usa per spiegare qualcosa che chi ama il tennis, oggi, conosce molto bene da più di quindici anni: il “momento Federer“. È quel momento in cui, quando c’è il tennista svizzero a giocare, il tempo si ferma, il colpo che sta per arrivare sembra impossibile, migliaia di fiati – sul campo, sugli spalti, da casa – si trattengono all’unisono, qualunque sia il suono di un fiato che si trattiene, e poi Federer fa quel che non credevi fosse fisicamente possibile, fa la sua magia, fa punto e quel fiato globale si trattiene ancora un po’ prima di scoppiare in un incredulo urlo liberatorio a celebrare il più grande tennista di tutti i tempi.

Sai di cosa parlo oppure riesci a immaginartelo? Se no, ecco un aiutino da YouTube. Goditelo, perché appartiene davvero a una categoria del sublime.

C’è solo un problema, un piccolo particolare che non ti ho ancora detto.

Lo scambio che Wallace descrive in 411 parole non esiste. Non è mai stato giocato. È un’invenzione.

Come me ne sono accorto? Così.

Una sera – per la precisione il 23 ottobre 2023, mentre chiudevo troppo tardi un numero della newsletter The Slow Journalist: dopo capiremo perché dico “troppo tardi” – mi sono messo a guardare highlights di tennis.

Avevo ripreso a giocare da un po’. Avevo appena fatto una lezione di storytelling al Master di Giornalismo dell’Università Cattolica di Milano in cui avevo parlato di Wallace e avevo appena letto l’ultimo numero della newsletter di Valerio Bassan, Ellissi, in cui si parlava di un caso molto famoso – almeno in USA – di storia inventata, quella di Janet Cooke.

Janet Cooke è stata una giornalista del Washington Post. Venuta a conoscenza dell’esistenza di bambini tossicodipendenti, ne parla in redazione e i suoi capi le chiedono di trovarne uno da raccontare. Lei non ci riesce. Loro insistono. Lei fallisce ancora. Ad un certo punto le dicono qualcosa tipo «puoi anche garantire totale anonimato. Ma questa storia deve uscire». E allora lei si siede alla scrivania e finalmente scrive la storia di Jimmy. È un successo per il giornale e Cooke vince il Pulitzer. Poi, però, parte un’indagine interna. Un anno dopo si scopre la verità, Cooke – giornalista donna nera negli USA anni ’80 – si scusa, restituisce il Pulitzer, perde il lavoro e finisce a far la commessa. Tutti gli altri della filiera, tutte le persone gerarchicamente superiori a Cooke, invece, continuano a far carriera nel giornale come se niente fosse.

Jimmy non esiste: è un personaggio di finzione.

Nessuno, però, aveva mai smentito la sostanza del racconto di Cooke.

Conoscevo la storia e rileggerla scritta da Valerio è stato bello.

Stavo ragionando su tutte queste cose insieme mentre gli highlights di tennis andavano e mi guardavo qualche colpo di Sinner finché mi son detto: dai, andiamo a vedere quel punto là di Federer-Agassi su YouTube. Cerco, ma non lo trovo. Allora recupero il saggio di Wallace, rileggo il punto preciso di cui si parla, vado a rivedermi tutti i momenti in cui Federer è al servizio all’inizio del quarto set della finale degli U.S. Open 2005. Niente. Cerco ancora. Nulla di nulla. Trovo un punto fatto da Federer, meraviglioso, sempre contro Agassi a Dubai, sempre nel 2005. Ma in quella finale degli U.S. Open, il punto di cui si parla nel saggio uscito sul NYT non c’è. E non ce n’è nessuno che sia perfettamente rispondente alla descrizione, nei vari match che ho trovato fra i due. In buona sostanza, quella che descrive Wallace è una crasi di diversi scambi che Federer e Agassi hanno avuto nel tempo. Ricorda a tratti un altro quello scambio di Dubai, a tratti qualche scambio molto duro degli US Open di quell’anno.

Ma quel punto specifico non è mai stato giocato. Non esiste. È un punto di finzione.

Nessuno, nemmeno Federer e Agassi, ha mai detto che quel punto non esiste (fino a qualche mese fa).

«Devo mettere in ordine i pensieri», mi son detto. Ed eccoli qui.

In entrambi i casi c’è di mezzo il genere che in inglese si chiama non-fiction. In entrambi i casi chi scrive costruisce un oggetto narrativo (un personaggio, uno scambio tennistico) che assolve a una funzione specifica: rappresentare con l’invenzione qualcosa che esiste davvero (o che si presume esista davvero).

Cooke è una giornalista: inventa Jimmy di sana pianta. Proprio come Wallace, uno scrittore, inventa lo scambio.

Lui non aveva YouTube da consultare come me adesso: evidentemente va a memoria.

Certo, avrebbe potuto – forse avrebbe dovuto? le aveva a disposizione? poteva averle? – verificare guardando una registrazione. Ma il suo obiettivo era raccontare i Federer Moments e Roger Federer come esperienza religiosa. E per farlo ricostruisce un punto a modo suo.

Lei sapeva, le avevano detto che esistevano giovanissimi eroinomani. Ci aveva lavorato su due mesi, ma non era riuscita a trovare qualcuno da incontrare di persona. La pressione dell’ecosistema giornalistico dell’epoca insieme all’ambizione personale – in effetti venne fuori che aveva anche gonfiato un po’ il suo curriculum – l’avevano indotta a inventare Jimmy.

Tutto questo ti fa indignare? Ti fa arrabbiare? Con chi? Con chi ha scritto? Con chi ha controllato?

Con tutto l’ecosistema? Ti fa dubitare della non-fiction? O forse del giornalismo tutto?

Pensa a quanto cambierebbe il discorso se il pezzo di Cooke fosse stato preceduto (o seguito) da una nota di questo tipo: «Jimmy non esiste veramente. Ma esistono tanti Jimmy». Pensa se Wallace avesse scritto semplicemente: «Non ho rivisto lo scambio di cui sto per parlare. Ma nella mia memoria è rimasto impresso così».

Il lavoro avrebbe perso valore? Ne avrebbe acquisito? Il caporedattore di Cooke le avrebbe preso il pezzo? E il NYT avrebbe accettato quella precisazione da Wallace?

Vado oltre.

In Italia, quando fai l’esame per diventare giornalista professionista, ti viene richiesto, fra l’altro, di scrivere un articolo andando a memoria: non puoi consultare fonti, durante l’esame. Sei un po’ come Wallace senza YouTube. Anche quando non hai il tempo che ci vuole per scrivere sei come Wallace senza YouTube. E quando sei sotto pressione e rimastichi un po’ un paio di comunicati stampa per far prima, non sei forse come Cooke?

E quando leggi, come fai a sapere se chi ha scritto è andato a memoria? Se ha fabbricato un Jimmy? Come fai a sapere quando il lavoro giornalistico è accurato? Come ti comporti con gli attachi romanzati? E con i retroscena? Quando ti raccontano che cosa pensa un politico in vista, come fai a credere che il giornalista sappia di quei pensieri? Ti fidi? Della firma, della testata, delle fonti? Di cosa ti fidi? Come fai a sapere che la storia dei terrapiattisti che sono sbarcati in Sicilia violando il lockdown sia vera, per esempio? Come fai a sapere che quel che ti sto raccontando è vero?

Nell’era dell’informazione – in cui posso verificare su YouTube un pezzo del 2006. In cui chiunque può produrre e trasmettere in tutto il mondo a costi irrisori un qualsiasi contenuto – sono questioni cruciali.

Ne va di tutto il lavoro giornalistico, della sua credibilità, della tenuta dell’intero ecosistema informativo.

La cosa affascinante è che si tratta di un problema quasi insormontabile, irrisolvibile, soprattutto se si continua a fare giornalismo come al solito. Esattamente come non risolveremo i problemi dell’umanità e del pianeta se continueremo con il business as usual.

Se la storia di Cooke e quella di Wallace ti hanno fatto venire dubbi sul nostro mestiere, cosa fanno allora sulle persone che non sono addette ai lavori il terrore o la minimizzazione, le semplificazioni, questo virologo intervistato oggi, l’altro domani che dice il contrario di quello precedente, il tifo, la polarizzazione, la sciatteria non solo formale ma addirittura di metodo (ammesso che ci sia ancora, un metodo)?

Non è materia troppo tecnica: chi informa (e chi comunica) nell’era dell’informazione produce contenuti esposti, verificabili, confutabili. E ha anche grandi responsabilità, maggiore è la sua visibilità, perché quegli stessi contenuti verranno riutilizzati nelle conversazioni, formeranno opinioni, avranno impatti sulla società peggiori di quelli di un Jimmy o di uno scambio nel tennis. Moltiplica tutto questo per ogni singolo pezzetto di contenuto non accurato, non verificato, non sottoposto a perizia prodotto da una testata giornalistica e vedrai bene perché porsi il problema è importante. Forse cruciale.

E allora cosa si può fare?

Forse si può sparigliare, per esempio si può:

No.

Ci aiuta a distinguere sempre il vero dal falso? No, certo che no. Ammesso e non concesso che “vero” e “falso” siano due categorie che esistono davvero.

Ma un approccio del genere genera anticorpi rispetto alla possibilità di sbagliare e costruisce fiducia,

Ci difende anche dai refusi? No, questo no: nulla al mondo ci difende dai refusi

Un momento: cosa c’entrano i refusi adesso? Non eravamo arrivati a questioni fondative?

C’entrano, perché un collega lettore di The Slow Journalist la settimana precedente, mi aveva scritto una lunga e bella mail facendomi notare che nelle slide che ho preparato per raccontare lo Slow Journalism ci sono due refusi. E che nell’ultima newsletter avevo scritto ho scritto un’interruttore. Così, con l’apostrofo. Me ne sono vergognato molto e in effetti ho dovuto ammettere che, pur predicando bene, a volte chiudo quel che scrivo troppo tardi per rileggere. Nel caso specifico, era l’1 e 30 di venerdì, ed è una delle cose su cui sto lavorando per evitare che si ripeta, bilanciando adeguatamente il tempo che dedico al lavoro a quello che dedico al riposo.

«Mi dispiacerebbe se dei bravi colleghi con una buona idea sprecassero tutto per sbadataggini del genere», mi ha scritto il collega.

Ha ragione. Ma mi sento di aggiungere una considerazione, che poi è quel che gli ho risposto.

Se le idee dello slow journalism con tutti i loro corollari – fra cui questa newsletter gratuita – dovessero dissolversi a causa di sbadataggini del genere sarebbe molto grave. Perché se qualche refuso, con cui in Slow News abbiamo scelto di far pace, dovesse inficiare tutto il percorso e tutti i ragionamenti che cerchiamo di fare insieme, i problemi andrebbero cercati altrove.

Se un refuso è più forte di un’idea, il problema è dell’idea, non del refuso.

Grazie per avermi seguito fin qui, spero di aver reso un buon servizio al tempo che mi hai dedicato.

Che cosa verifichiamo? Come e perché?

Sì, ed è il motivo principale per cui è schierato quasi sempre dal punto di vista di chi ha di più, mentre tutti gli altri — che sono molti di più — restano sistematicamente esclusi.

E se le vediamo così, cambia davvero tutto

Ogni giornale è un’operazione politica, anche Slow News. Ma Slow News non viene da nessun partito e non nasconde da che parte si schiera: quella di chi non ha voce