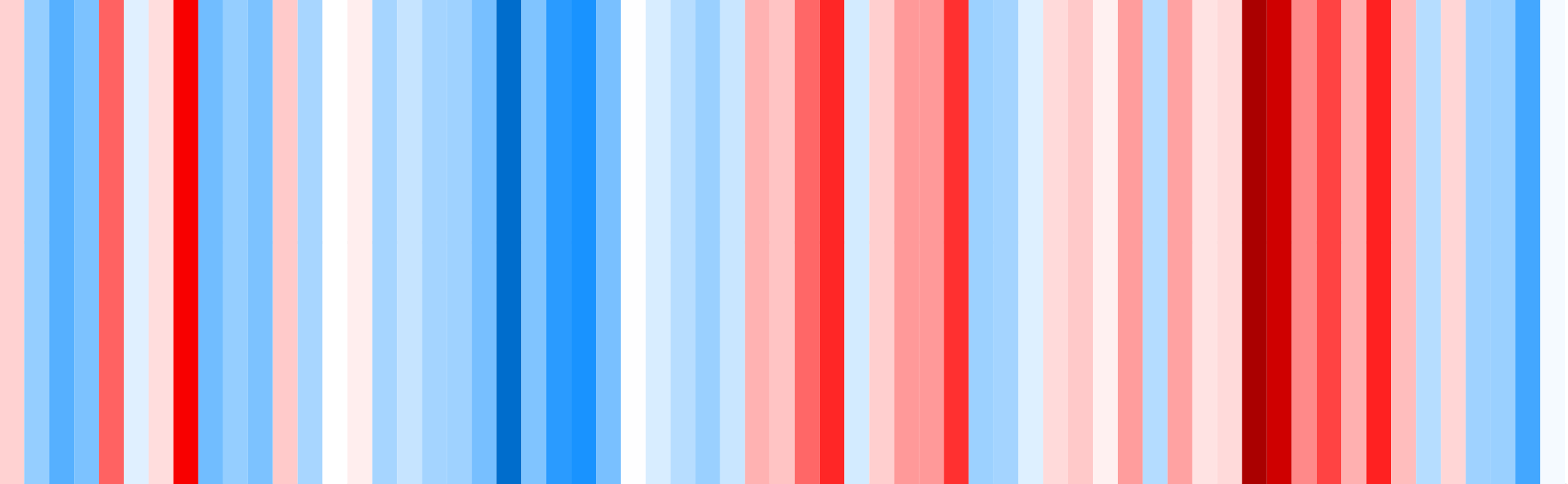

Il nodo principale è che il nuovo punto di arrivo della seggiovia, a 1.782 metri, raggiunge una zona molto ventosa del Corno. L’area del Lago Scaffaiolo, spiega il meteorologo Luca Lombroso, è infatti una delle più ventose dell’Appennino Settentrionale.

«La particolare orografia del crinale favorisce l’incanalamento dei venti da sud-ovest e, in certe situazioni, anche da nord-ovest, generando un pronunciato effetto di “gap flow”: in pratica, l’aria costretta a passare attraverso valichi e gole accelera bruscamente, creando correnti intense che possono superare i 100 km/h, arrivando anche a 150-200 km/h nelle gole e passi», spiega Lombroso. Nel novembre 2020, la stazione meteo del Passo della Croce Arcana, a 3 km dal Lago, ha registrato una raffica record di 270 km/h, pari al vento di un uragano di massima intensità (Categoria 5 della scala Saffir-Simpson).

«Quando il vento tira a 70/80 km/h sei costretto a chiudere l’impianto» sostiene la fonte anonima di Slow News, secondo cui la nuova seggiovia, a causa del vento, rischia di restare chiusa in inverno più giorni rispetto all’impianto attuale.

Il problema è tecnico e nasce da una questione di budget.

Il primo bando per la costruzione era andato deserto perché le imprese consideravano insufficienti i 7 milioni di euro per i lavori. Così, nel secondo bando, vinto da un’azienda di Torino, è stata proposta la stessa cifra per un impianto più economico, con una tecnologia ad ammorsamento fisso anziché automatico. Si tratta di una tecnologia meno moderna, in cui i sedili restano sempre agganciati e viaggiano a una bassa velocità costante. Questo fa sì che, a differenza dell’ammorsamento automatico, i sedili debbano sempre percorrere l’intero percorso della fune: quindi: se si ferma la stazione a monte della seggiovia a causa del vento, si fermano anche quella di mezzo e quella a valle, rendendo tutte le piste inutilizzabili.

In generale, l’ammorsamento automatico rende più semplice e sicuro per i maestri gestire gli sciatori principianti, perché in questo tipo di impianto la seggiovia rallenta all’arrivo presso le stazioni, facilitando la salita e la discesa.

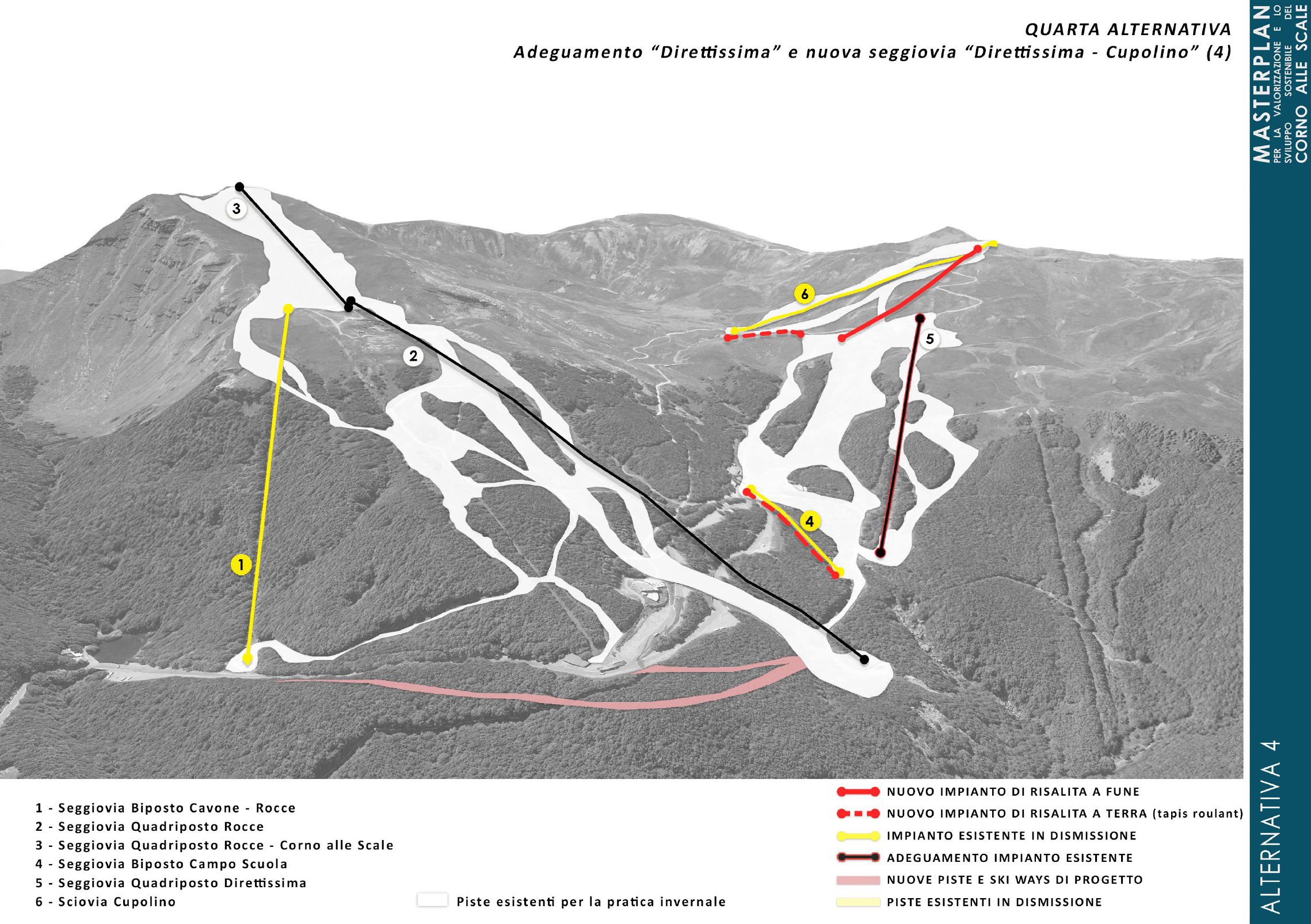

Il rischio vento era evidenziato anche nel masterplan, che infatti prevedeva una nuova seggiovia più piccola e indipendente dalla vecchia. Ma ormai, mentre i lavori procedono, lo studio e tutte le sue raccomandazioni sono rimasti sulla carta.