La moda del riuso

Perché dovrei comprare vestiti usati quando allo stesso prezzo posso averli nuovi?

Una delle prime cose che ho imparato da mia figlia è che salute e abbigliamento sono strettamente correlati.

La moda è un’industria e come tutte le industrie ha al suo interno tante anime diverse.

Una delle prime cose che ho imparato da mia figlia è che salute e vestiti sono strettamente correlati. Aveva solo due mesi quando finimmo all’ospedale per delle macchie rosse sulla pelle. La diagnosi fu dermatite atopica. Nulla di grave, mi dissero, passerà con l’età. Nessuno però, nel corso degli anni, mi ha mai spiegato la causa di questa patologia dermatologica e quanta costanza sia necessaria per tenerla in uno stato di quiescenza (oltre all’omissione del costo non mutuabile di creme e detergenti). Perché la dermatite atopica può esplodere quando meno te l’aspetti, a prescindere dall’alimentazione, dal meteo, dalla latitudine. Nonostante il presidio quotidiano a base di creme e oli emollienti, i lavaggi dei vestiti con detersivi ecologici e tutte le precauzioni indicate dai medici, la dermatite sa sempre coglierti impreparato.

Quello che ho imparato a mie spese negli anni è che il benessere dell’epidermide è subordinato (anche) alla qualità dei capi che indossiamo. Secondo uno studio dell’Associazione Tessile e Salute effettuato su oltre 400 pazienti ricoverati in cliniche dermatologiche, le cause all’origine delle patologie della pelle è da attribuire per il 69,1% dei casi all’abbigliamento, per il 16,5% agli accessori e per il 14,4% alle calzature. Questo accade perché nei vestiti che indossiamo ogni giorno si possono trovare sostanze nocive come ammine aromatiche cancerogene, coloranti allergenici, metalli pesanti, formaldeide. Anche nei capi per bambini, la cui pelle è molto più delicata e reattiva rispetto a quella degli adulti. Le due patologie dermatologiche più diffuse sono, nello specifico, la dermatite atopica e quella da contatto, ma non sono quelle più pericolose. Sostanze tossiche come i PFC, composti tossici persistenti e bioaccumulanti, sono potenzialmente cancerogene e possono interferire con il sistema endocrino e ormonale.

Come si è arrivati ad avvelenare la nostra pelle quotidianamente, un indumento per volta? Grazie ad aziende che importano abiti e prodotti dall’estero senza avere alcun controllo sulla filiera e sui processi produttivi. È un po’ lo scotto da pagare per la nostra ossessione di comprare tanto, troppo e a buon prezzo. “Mentre i produttori italiani ed europei, operano in un contesto legislativo rigoroso che proibisce l’utilizzo nei processi di lavorazione di determinate sostanze chimiche ritenute pericolose e sono sottoposti al regolamento comunitario REACH [Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, ndr], molti articoli di importazione sono fabbricati in paesi in cui le stesse sostanze sono consentite o tollerate e presentano quindi un maggior grado di pericolosità”, si legge sul sito dell’Associazione Tessile e Salute.

In realtà, se fosse vero che le aziende italiane producono capi esclusivamente in un contesto rigoroso e garantista della salute, Greenpeace non avrebbe ritenuto necessaria la campagna Detox my Fashion. Lanciata nel 2011, ha come obiettivo l’eliminazione entro il 2020 di tutte le sostanze ritenute tossiche e pericolose dalla filiera produttiva di aziende tessili e grandi marchi della moda. Una sfida ardua, che all’inizio è stata accolta con estrema reticenza: “Ciò che Greenpeace ci chiede di fare è impossibile”, rispondevano le aziende, “Nessun marchio internazionale della moda può rendere completamente trasparenti le proprie filiere produttive ed eliminare tutte le sostanze tossiche da ogni fase di lavorazione”. Succede spesso che i metodi radicali delle Ong vengano guardati con sospetto. Eppure, se Greenpeace non avesse manifestato pubblicamente durante le fashion week, se non avesse perpetrato una comunicazione capillare e aggressiva e non avesse imposto parametri rigorosi, i risultati non sarebbero quelli di oggi: 80 aziende in tutto il mondo hanno aderito alla campagna, di cui 60 solo in Italia. In altre parole, il 15% della produzione mondiale dell’abbigliamento in termini di fatturato rispetta pedissequamente il protocollo.

Grazie a Detox my Fashion molte aziende hanno iniziato a prendersi la responsabilità dell’intero processo produttivo, non solo del prodotto finito. In tal senso, le aziende italiane sono l’esempio più virtuoso: il distretto tessile di Prato è quello che conta il maggior numero di adesioni alla Campagna Detox, e grazie al supporto di Confidustria Toscana Nord è nato il Consorzio Italia Detox, riferimento nazionale per tutte le aziende tessili che hanno intenzione di intraprendere un serio processo di cambiamento verso un sistema produttivo sostenibile. Un modo di fare rete e cooperare in virtù di un unico obiettivo: promuovere un modello tessile sostenibile e innovativo a livello nazionale e internazionale. Anche grandi marchi come Zara, H&M e Nike hanno dimostrato di prendere sul serio l’impegno preso con Greenpeace e i suoi consumatori. A dimostrazione del fatto che non solo è possibile una moda ecologica, ma è anche remunerativa.

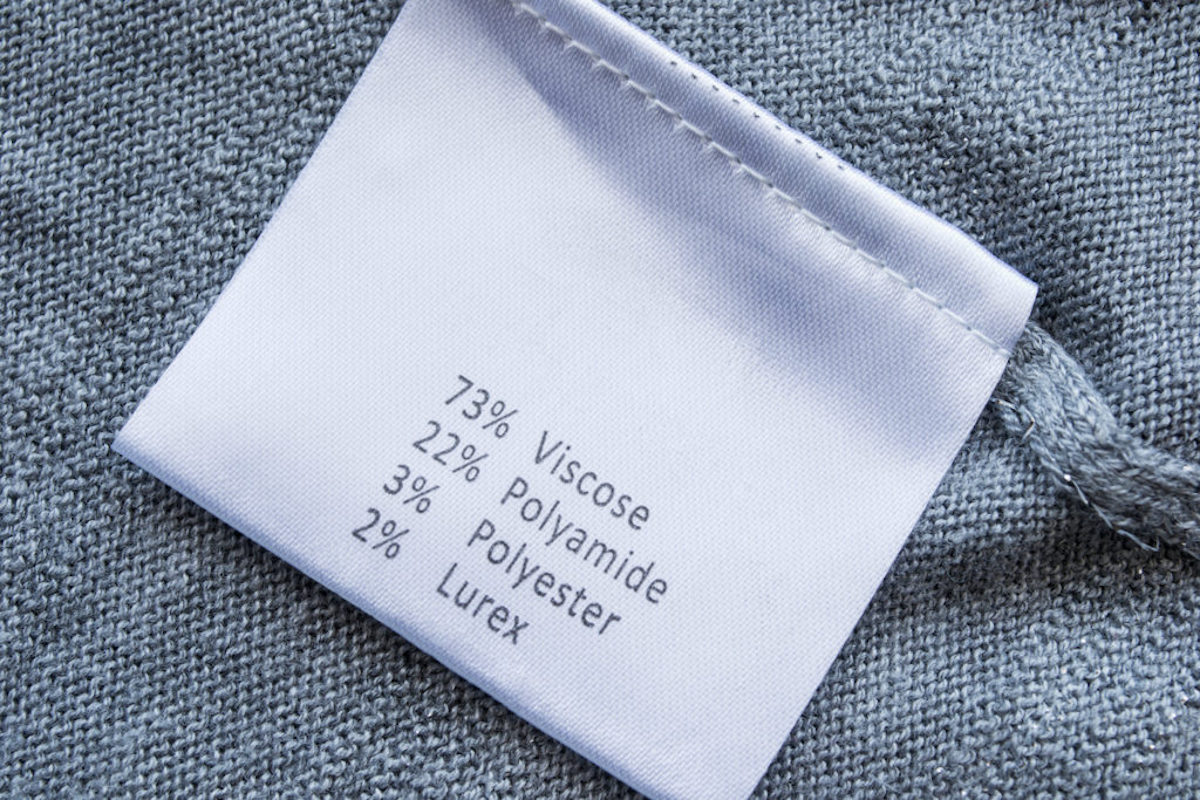

È singolare il fatto che la maggior parte dei consumatori si disinteressino riguardo ai materiali da indossare. «Guardo l’etichetta solo in caso di borse e giacche, per vedere se sono fatte in pelle o pelliccia vera», mi dice Giulia, 16 anni. Per lei è una questione etica, così come per molti consumatori: le pellicce sono passate di moda anche in passerella e il piumino d’oca non è più un must. Sul resto degli indumenti, però, vale la regola del prezzo o dell’estetica: se mi piace e ha un costo accettabile lo compro. Si guarda l’etichetta giusto quando si tratta di lavare il capo.

Ci preoccupiamo quotidianamente di cosa mangiare, di quanto siamo esposti alle onde elettromagnetiche e alle luci blu dei device, della qualità dell’aria che respiriamo. Nessuno invece si preoccupa della pelle, l’organo più esteso del corpo umano, quello più esposto ad agenti atmosferici, raggi UVA E UVB e sostanze tossiche presenti negli abiti.

Tornando per un attimo all’esperimento riportato nel primo numero della serie: una volta che avete accumulato tutti i vostri abiti sul letto, provate a leggere le etichette e a verificare di quale materiale sono fatti i vostri capi. Accadrà più o meno questo: per le t-shirt maschili e i jeans ci sarà la presenza di cotone al 100% in quasi tutti i capi, per gli abiti femminili, invece, gran parte delle fibre sarà poliestere, nylon, viscosa e altri filati non meglio identificati. In pratica abbiamo gli armadi pieni di plastica, sotto forma di fibre sintetiche. Andreste mai in giro vestiti con sacchi della spazzatura? Ebbene, è quello che facciamo per la maggior parte del tempo.

Perché il poliestere è presente massivamente nei nostri vestiti? Dal 2002 la domanda di questa fibra è cresciuta in modo esponenziale principalmente per il suo costo, che è di molto inferiore rispetto alle fibre naturali, e per la sua versatilità. A livello qualitativo spesso il consumatore non si accorge della differenza. Maglioni, giacche, abiti, gonne, pantaloni: gran parte dei vestiti, specie quelli venduti nelle catene di fast fashion, contengono il poliestere. Magari mescolato ad altre fibre.

Per saper leggere le etichette e capire cosa è meglio indossare, a prescindere dall’estetica dell’abito, è necessario conoscere le fibre. La letteratura classica le suddivide in tre grandi gruppi: naturali, artificiali e sintetiche. Le prime possono essere di origine vegetale (come il cotone) o di origine animale (come la lana); le fibre artificiali sono derivate dalla raffinazione chimica di polimeri organici di origine naturale come viscosa o rayon. Le fibre sintetiche sono prodotte da polimeri di sintesi derivati dal petrolio, come il poliestere e il nylon. Ora, quando si tratta di acquistare un capo, è sempre bene controllare l’etichetta interna per due motivi: conoscere la composizione del tessuto e la provenienza. Per ora ci soffermiamo sulla composizione. Modi e i luoghi dove avviene la produzione sono temi che approfondiremo nel prossimo numero.

Si tende a pensare che le fibre naturali siano più sostenibili rispetto a quelle sintetiche. Sicuramente sono più salutari: subiscono meno trattamenti in fase di produzione e derivano da una pianta, che si tratti di cotone, lino o canapa. Hanno inoltre delle caratteristiche tecniche apprezzate universalmente. Sono traspiranti, ipoallergeniche, antibatteriche, igroscopiche, possiedono un alto isolamento termico e sono molto resistenti.

Si può affermare quindi che le fibre naturali siano le più sostenibili? Non esattamente. Se consideriamo il cotone, la fibra naturale più utilizzata, bisogna valutarne l’enorme dispendio idrico necessario per la coltivazione, l’utilizzo di pesticidi su larga scala, la pratica sdoganata delle sementi Ogm. Il consumo eccessivo di acqua spesso avviene in aree già povere di risorse idriche. Secondo un report di Ellen McArthur Foundation, “l’industria tessile (compresa la coltivazione di cotone) usa circa 93 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno, cioè il 4% dell’acqua potabile globale. La maggior parte della produzione di cotone è situata in Paesi che già di per sé soffrono la carenza di acqua potabile come Cina, India, USA, Pakistan e Turchia”.

Non che la produzione di fibre sintetiche sia più virtuosa. “In Cina, per esempio, dall’80% al 90% dei tessuti, filati e fibre a base plastica sono prodotti in regioni che soffrono la scarsità di acqua. Inoltre, anche il post-vendita comporta un uso esagerato di risorse; si stima che per la cura dei capi si consumino ulteriori 20 miliardi di metri cubi di acqua all’anno”. Dalla loro introduzione negli anni ’70, le fibre sintetiche sollevano il tema dell’impatto ambientale dei processi di produzione: provengono da fonti fossili, hanno un alto consumo energetico, contribuiscono ad un alto grado di emissione di Co2 e non sempre sono riciclabili. Di certo non si tratta di fibre sostenibili, non per l’ambiente e nemmeno per la salute dell’uomo.

“Questo enorme inquinamento creato dall’industria tessile non può essere attribuito a un singolo tipo di fibra. Ogni tessuto ha la propria complessa e pesante impronta ecologica”, scrive Elizabeth L.Cline in Overdressed. Perché, oltre alla coltivazione e alla creazione delle fibre, vanno considerati altri passaggi post-produttivi dove vengono impiegate sostanze chimiche pericolose: tintura, finissaggio, candeggio, stampa, sgommatura, sbiancatura, solo per citarne alcuni. Tutti passaggi che producono rifiuti tossici e acque reflue, che se non smaltiti e filtrate correttamente vanno a finire nel sottosuolo e nei corsi d’acqua. Specie in quei paesi dove non esiste una normativa a riguardo.

Da qui il problema: cosa compro? Di quali marchi mi posso fidare? La soluzione sta sempre nel mezzo: cambiare le proprie abitudini di acquisto è già un passo verso una moda sostenibile. Comprare meno e meglio, controllare l’etichetta, scegliere un capo in base al tipo di tessuto. Tra le fibre più sostenibili ci sono il cotone organico (o biologico), il bamboo, la canapa, il poliestere riciclato, la seta organica, la lana sostenibile e tutte le fibre innovative derivate da scarti di industrie alimentari. Sono molti i marchi che producono piccole collezioni di abiti in cotone biologico o plastica riciclata e molte le piccole e medie realtà tessili che hanno un approccio sostenibile alla moda. L’importante è che siano tessuti o prodotti certificati. E da qui si apre un altro capitolo.

Capita spesso di confondere un’etichetta Made in Italy da un reale capo fatto in Italia. È un trucco che usano molti produttori medio-piccoli: apporre sull’etichetta esterna (quella in cartoncino, dove di solito c’è il prezzo e la taglia) la dicitura Made in Italy per accaparrarsi la fiducia del consumatore. In generale la percezione diffusa è che i capi fatti in Cina o in altri paesi del sud-est asiatico siano qualitativamente inferiori rispetto a un capo prodotto in Italia. È realmente così?

La normativa europea di certo non aiuta a capirne di più. Secondo l’articolo 60 del Codice Doganale dell’Unione (CDU)-Regolamento (UE) n. 952/2013 il marchio d’origine Made in Italy può essere apposto su merci interamente ottenute sul suolo o territorio italiano e “su merci la cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. In altre parole, se una maglietta è stata cucita in Italia con tessuti lavorati e provenienti dalla Cina, può essere definita Made in Italy. Quando invece su una confezione o su un’etichetta si trova la dicitura “design italiano” o “disegnato in Italia”, significa semplicemente che è stato ideato e disegnato da creativi in Italia. Il più delle volte viene poi prodotto all’estero. Potremmo dire che, di per sé, la dicitura Made in Italy non è garanzia di un capo sostenibile o ben fatto. Sono molti i fattori da valutare: provenienza, marchio, qualità dei materiali, cuciture, accessori.

C’è anche un altro mito da sfatare: quello secondo cui tutto ciò che viene fatto in Italia è bello e buono, mentre tutto quello che viene prodotto in Cina non lo è affatto. Vero è che in termini di competenze artigianali e creatività l’Italia vanta una sapienza senza pari. Tuttavia la Cina, negli ultimi decenni, grazie alla delocalizzazione delle produzioni occidentali, si è attrezzata con macchine industriali sofisticate e competenze che non possono essere uguagliate in nessun altro Paese. Senza contare che i cinesi sono molti di più e hanno migliaia di fabbriche abituate a gestire ingenti ordini di capi fatti in serie. Sono gli unici a poter garantire la quantità di capi e la velocità richieste dal mercato senza intaccare minimamente la qualità del prodotto finale.

La moda è un’industria e come tutte le industrie ha al suo interno tante anime diverse.

Perché dovrei comprare vestiti usati quando allo stesso prezzo posso averli nuovi?

Ogni secondo, un camion colmo di vestiti si svuota in un’enorme discarica a cielo aperto.

Una delle prime cose che ho imparato da mia figlia è che salute e abbigliamento sono strettamente correlati.

Perché dovrei comprare vestiti usati quando allo stesso prezzo posso averli nuovi?

Ha senso parlare di moda in una situazione di emergenza? Esiste un nesso tra moda e pandemia?

Riscoprire le radici e riadattatare la produzione: un modo per sopravvivere.

Senza le testimonianze collettive ci manca un pezzo fondamentale per smascherare le narrazioni del potere.

Esperienze dalla Repubblica Ceca e dalla Romania mostrano che la desegregazione funziona: dove si insegna insieme, tutta la società cresce.

Finanziamenti europei, dati incompleti e progetti “dal basso”: tra numeri e volti, la difficile inclusione dei bambini Rom a Roma.

Tra sgomberi, stereotipi e propaganda, la comunità Rom resta il bersaglio preferito della politica e dei media italiani